|

窪田 聡 くぼた さとし

|

|

|

1935年東京生まれ

戦争中信州新町に疎開

開成高校卒

中央合唱団

うたごえグループ・トロイカ

日本音楽協議会

1988年10月 岡山県牛窓に移住

|

|

|

|

「窪田聡の唄参拾」

1988年10月1日

発行所 鈍工房

「安堵感/おしまいの記」

2013年

発行所 鈍工房

「コラム 捏ねる 凝るこらっ!」

1996年

発行所 鈍工房

|

|

|

|

窪田聡 車座コンサート

2025年5月18日(水日)

14:00~15:45

自由空間DON(瀬戸内町牛窓)

|

|

|

|

|

|

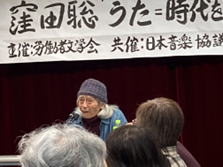

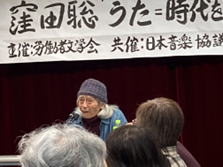

第2回生涯現役の会

窪田聡 うた=時代を語る

2025年4月13日

本郷文化フォーラムホール

|

|

|

|

|

|

【2025・2 HPコラム】

長いつきあい

窪田 聡

|

|

|

小生の喫煙歴は長い。高校時代から吸っていた。

……記憶している銘柄のはじめは「新生」。「ゴールデンバット」の次ぎに安かった。「ゴールデンバット」はいかにも老人ぽかった。つぎは「ハイライト」。替わるきっかけはパチンコだった。

一時期パチンコに凝った。ほとんど毎日『蛍の光』に背中を押されて店を出る、というほどの熱中だった。ところが、パチンコの景品に「新生」がなかった。「いこい」もなかった。安い銘柄だったからか。で、すぐ上の値段の「ハイライト」に替えざるを得なかった。「ハイラト」はフィルターつきで、そのフィルターの感触がきらいだったが、いつの間にか馴れた。

次の銘柄「キャスター」に替わるきっかけは、碁だった。パチンコ熱が醒めて碁に熱中した。仕事上の連絡電話が碁会所にかかってくるほどだった。碁は手数ごとに結構考えることが多い。考えながらついたばこに手が伸びる。吸い過ぎる。で、「ハイライト」よりは軽目の銘柄を探し「キャスター」に至ったのだった。

*

牛窓に移ってからの十年目の1998年、胸腺炎で半月ほど入院した。医師に、たばこか酒をやめるようにいわれ、たばこをやめた。

禁煙は三年はつづいたろうか。そのうち旅先で吸い、自宅でも隠れて吸い、いつの間にやら常習喫煙者として復活した。ただし、なるべく軽いたばこを、と銘柄は「KENT」に。だがひょんなことで、今は「CABIN」を吸っている。

*

たばこの製造・販売が専売公社から日本たばこ産業株式会社に替わり、労働組合の名称も替わった。それにともなって労働組合の歌も『全専売労働組合歌』から『全たばこ労働組合歌』に替わった。その作曲は小生。

「たばこ産業に働く労働者の歌をつくったぽくがたばこをやめる訳にはゆくまい」と回りの連中を煙にまいていた小生だったが、ひょんなことで銘柄を替えざるを得なくなった。

吸っていたのは〝洋モク〟の「KENT」。論理に矛盾あり、だ。誰かに指摘される前に、〝和モク〟の「CABIN」に替えた。

*

今でも、喫煙は続いている。自宅の庭先、古木の切り株に灰皿を置いての〝喫煙席〟で。銘柄はまだ「CABIN」。

|

|

|

|

「牛窓朗老通信」No87

2024年5月5日

|

|

|

|

2024・6 HPコラム

牛窓朗老通信

窪田 聡

|

|

|

春のぶら旅

●今年は東京見物。町田夫妻と。長野在住ふたりの「生涯最後の東京かも」という要望に応えて。“コロナ”もあり、〈労働者文学会〉総会の定期開催の乱れもあり、小生も数年ぶりの東京だった。4月8~10日。友人や知人には連絡せず・会わずの東京だった。両国のホテルに2泊。今回の東京見物で印象に残ったのはつぎの2点だ。①タワーマンションというのか“のっぽビル”がにょきにょきと増え、「住みたくない街になったなあ」と思ったこと。②浅草寺・仲見世や東京タワーは勿論のこと、築地の場外市場や新宿西口の呑み屋横丁(「想い出の小路」という看板が。以前は「小便横丁」と呼ばれていた)など、かつての“穴場”にもインバウンドというのか外国人観光客がたくさんいたこと。

車座コンサート

●4月の28日の日曜日。午後2時~3時45分。お客さんは35人前後、それと〈歌工房ふう〉10人。まあまあのコンサートだったのでは。提出された名簿カードの「ひとこと」欄に「窪田さん、いつまでもお元気で!」「窪田さん若いですね。私の母親と同い年とは思えない、これからもお元気で」「いつまでも元気で長く続けてください」……いままであまりなかった小生の年齢を気遣っての書き込みが増えてきたようだ。

コトバあれこれ

●①NHKニュース番組で、「西表(いりおもて)島」を「にしおもて島」と読んでいた。かつて「栗林(りつりん)公園」(高松市)を「くりばやし公園」というのがあった。松本清張の小説に、ひらがなで「せんだい」とかかれていた手掛りで捜査員が宮城県の「仙台」に出張ったが空振り、やがて鹿児島県の「川内」と判明して事件が解決、というのがあった。地名・固有名詞は事前のチェックが必要だ。

②かねてから「出すぎた杭は打たれない」と思い口にしていた。ところがこんな文章を目にした。〈最近「出すぎた杭は打たれない」という表現を見かけることがある。たとえば堀場製作所の創業者・堀場雅夫氏の著書『仕事ができる人できない人』には、「『掘場はうるさい』『わがままだ』という人物評になってくれるのであれば、私としてもやりやすくなるからだ。『出すぎた杭』はもはや打たれないのである」とある。「出すぎた杭」が括弧付きになっているのは、この言い方が新しいものであることを念頭においてのことであろう。だが、残念ながらだれが言い始めたものかは今のところわかっていない〉[神永暁『やっぱり悩ましい国語辞典』]。

|

|

|

|

【一口コラム・2022・1 下】

ぶれないで……

窪田 聡 |

|

|

戯れ句ふたつ。

ガス抜きで自民支持率上がるとは

市民いて大衆がいて人民は

近ごろ、『Botaのかぞえ唄』が頭に……。

一つ 日暮れて

二つ ふたりで

三つ 見つめる

暗い海

四つ 酔いどれ

五つ いつでも

六つ 向こうに

海を見る

七つ 泣いても

八つ やるだけ

九つ こうして

生きてきた

十は とうでも

遠い ゆくすえ

波を 漕ぎわけ

たどりゆく

これは1977年の作品。

目ん玉の黒いうちに世の中(政治体制)変わるとは思えないが、志は持ちつづけたいもの、などとつぶやく今日この頃だ。

*

――小生の個人通信『牛窓朗老通信』2021・10・10号から引用した。

やはりというか、この直後の衆院選では自民党が過半数を獲得した。

*

一時期、労働者文学会の機関誌名が『ROHBUN』だったことがある。『労働者文学』に戻すことを提起した。ROHBUNは今も薄く表示されている。

鎌田慧氏の提言を再掲しておきたい。

<労働者という存在の自己規定が、職場を見直す視点をつくり、観察力を強め、書くことによって運動に参加しようという、思考の成熟度をふやす>

|

|

|